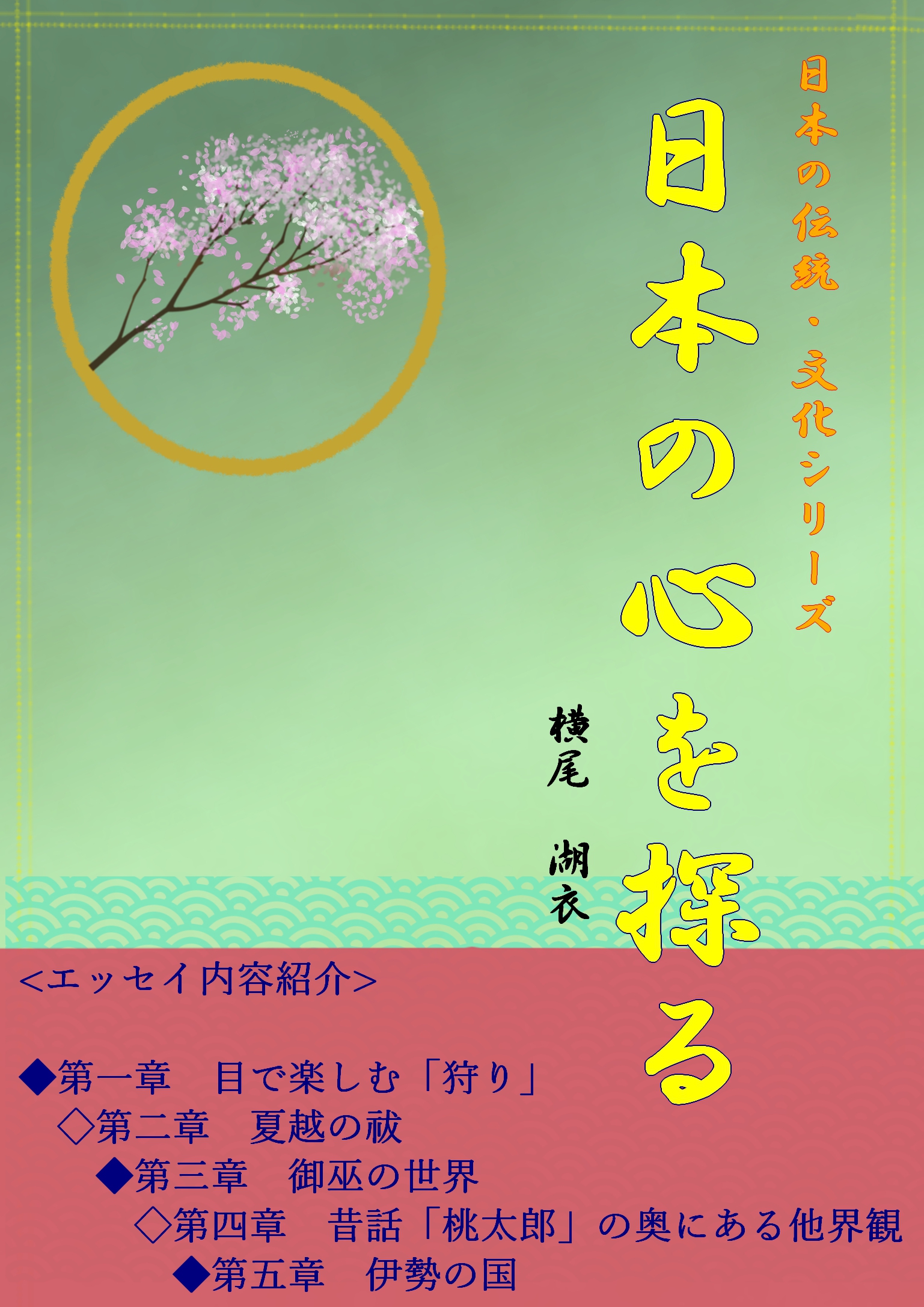

【書籍情報】

| タイトル | 日本の心を探る シリーズ:日本の心を探る |

| 著者 | 横尾湖衣 |

| イラスト | |

| レーベル | 夕霧徒然双紙 |

| 価格 | 350円 |

| あらすじ | 日本というものがだんだん希薄になっていく時代、日本とはいったい何なのだろうか? 日本人とはどういう心を持っているのだろうか? 日本の伝統と文化、特に日本の古典である物語や和歌、体験等のフィールドワークを通して、その心を探りながら自由に思索していくエッセイ集。 |

【本文立ち読み】

目次

◆第一章 目で楽しむ「狩り」

◇第二章 夏越の祓

◆第三章 御巫の世界

◇第四章 昔話「桃太郎」の奥にある他界観

◆第五章 伊勢の国

◇主な引用文献・参考文献一覧

◆あとがき

◆第一章 目で楽しむ「狩り」

私は桜を楽しむため、ほぼ毎年どこかに出掛ける。その際、私は花見ではなく「桜狩り」という言葉を使う。たいていの人は「桜狩り?」と口にし、そしてすぐに何か納得したような声で私らしいと笑う。なぜなら、周囲は私を日本文学オタクだと思っているからだ。

花見でもいいのだが、なぜか私は「桜狩り」という言葉にこだわってしまうのだ。「狩り」というと、鳥や獣を捕らえることというイメージが強い。「潮干狩り」という言葉があるとおり貝を採ることや、さらに「いちご狩り」や「りんご狩り」や「きのこ狩り」という言葉もあるように食べ物を採る・収穫することにも使う。古代には男性は鹿狩り、女性は薬草の採取する「薬狩り」という言葉もあった。つまり、「狩り」という言葉は何かを捕らえること、何かを捕らえに行くことという意味で、私たちは使っている。

しかし、「狩り」はそれだけの意味ではない。先ほど私が使うという「桜狩り」という言葉がある。これは実際に桜の枝を折りに行く行為ではない。何も捕らえずに、ただ桜の花を眺めて楽しむ行為である。これと同じような言葉の使い方は、他にも「蛍狩り」や「紅葉狩り」がある。

『源氏物語』の「蛍の巻」に、

蛍を薄きかたに、この夕つ方いと多くつつみおきて、光をつつみ隠したまへりけるを、さりげなく、とかくひきつくろふやうにて。

という場面がある。源氏(光源氏)が捕らえた蛍を放つ場面だ。源氏は蛍を放ちその光によって、玉鬘《たまかずら》の容姿を蛍兵部卿宮に見せている。

このように、「蛍狩り」に関しては実際に蛍を捕らえる遊びもあったが、蛍も紅葉もその場所に人が出向いて、それらを眺めて楽しむという行為である。何か美しいものを見に出掛けるときは、どうも「狩り」という言葉を使うらしい。

これらのことから、私たち日本人は実際に何かを捕らえなくても「狩り」という言葉を使う民族だということがわかる。

今でもそうだが、特に学生時代の私は絵画に興味があり、よく美術館などに出掛けていた。東西問わず「花」を主題にして描いた作品が好きなので、よく鑑賞する。そこで不思議に思ったことがある。それは西欧の絵画は室内の花で、それもよく花瓶に生けられている状態だったということだ。

日本の絵画は自然のままというのか、室内ではなく自然の中の景で、一緒に風や水が感じられてくるような外の花だったのである。この差異とは何なのだろうかと引っ掛かったわけである。

これは明らかに西欧人と日本人の眼、見る視点が違うということを表していると思う。私はそのことに気付き、興味が湧いた。

学生時代の私の生活圏内には、幸いにも大きな書店がいくつかあり、時間があるときはよくそれらの書店を梯子していた。そこでたまたま高階秀爾氏の『西洋の眼 日本の眼』という著書が目についた。そのころの私は、大学で比較文化や比較文学などを学んでいたので、それらの書籍が並ぶ棚も見て歩いていた。

ちょうど西洋人と日本人の視点の違いについて思っていたところなので、手に取りパラパラとめくってみた。すると、私が思っていたことと同じようなことが書かれていた。花を自然から切り離し、その自然から遮断した室内で切り花という状態で、西欧人は花瓶に生けられた花を愛するということだ。そして日本の花については、自然の中に出掛けていってその美しさを楽しむとあった。

高階氏の視点と同じだということに、私は何か裏付けができたように思った。切り花は自然に人が手を加えた人工的なものである。それが花瓶に生けられた花という作品で、言い換えれば捕らえてきた花を外部から遮断しているという言い方もできるだろう。これは何を象徴しているのだろうか。逆に、日本の花は何を象徴しているのだろうか。

捕らえてきた花を生けて眺めるという行為は、自然を征服するということにつながっているのかもしれない。逆に、自然の中に出掛けて花を眺めるという行為は、自然と共生しているという意識の表れなのかもしれない。

それは西欧と日本の建物の違いにもよく表われていると思う。西欧は部屋を壁で仕切り、個人を大切にする。その壁は強固なものである。しかし、昔の日本の家屋には犬走りや縁側などがあり、部屋も障子や襖などで仕切っている。ドアは取り外しを想定していないが、障子や襖は取り外すことを想定して作られているように思う。

障子や襖を取り外すことによって広い空間を作れるし、外部との接続もできる。つまり、日本の家屋は個人の区別を消滅させることもできるのだ。

西欧と日本の違いについて述べたが、「狩り」という言葉は日本人の思想と深い関わりがあるようだ。日本人は何か美しい物を見に行くとき「狩り」という言葉を使う。実際に何かを捕らえて手に入れるということだけでなく、どうも目で狩って心に捕らえるという形のないものにまでいうらしい。

日本人の美意識がそこに働いているように思う。美しいものをとどめておきたいが、しかしこの世は無常である。そのままとどめておくはできない。だからこそ、目で狩り心に残したいのだ。

つまり、食べ物なら直接身体に取り入れられるが、美は心に取り入れなければならないということなのだろうか。そこに日本独特のものがあり、きっと日本の精神が込められているのだと思う。

ところで、「桜狩り」という言葉はいつ頃使われ出したのだろうか。いつ頃かは分からないが、少なくとも平安時代中期には定着していたようだ。『うつほ物語』の「吹上 上」に、

桜狩濡れてぞ来《き》にし鶯の都にをる色の薄さに(松方)

という歌に詠み込まれている。この歌は「鶯は桜狩りをしに雨に濡れながらここにやって来ました。都にいても、桜の色が薄いものだから」というような意味の歌である。「をる」には「居る」と「折る」の意味が掛けられており、「桜」と「折る」は縁語になっている。

物語の中の歌なので、桜は源涼《みなもとのすずし》、鶯は源涼を訪ねてきた吹上の訪問者(仲頼、仲忠、行政、松方)たちがたとえている。嵯峨院の子である源涼は、父の愛情や恵みを知らずに地方で育っている貴公子で、藤原仲忠《ふじわらのなかただ》のライバルになる人物である。『枕草子』に、この源涼と藤原仲忠の優劣論争が記されていて興味深い。

桜狩雨は降りきぬおなじくは濡《ぬ》るとも花の影に隠れむ

右に掲出した歌は、『拾遺和歌集』(巻一・春・五〇)の中にある。作者は詠み人知らずであるが、とても風流な歌だ。この歌は「桜狩りに行き、雨が降ってきた。同じく濡れるのなら、木を伝って花から落ちて来る雨に濡れながら花の下で雨宿りをしよう」というような意味である。

花は根付いた場所から離れることはない。人の手によって掘られて移動されなければ、一生その場所で生を終える。花を見たければ、その場所をこちらの方から訪れなければならない。花を単に見る「花見」よりも花の命を眺める「桜狩り」という言葉の方に、私はどうも風流を感じてしまう。

続きは製品でお楽しみください